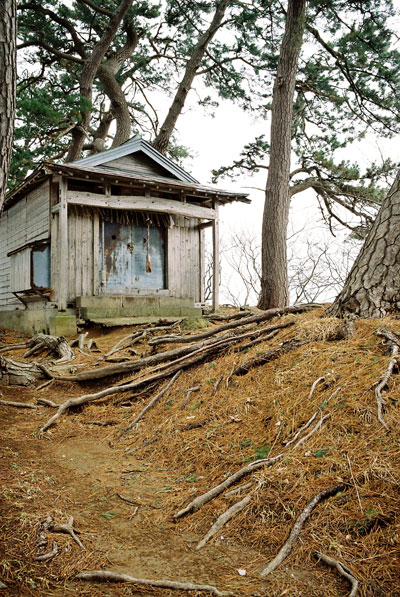

駅前の神社、多分ここは毎日毎日「こんにちわ」という言葉や想いが溢れるところだったでしょう。今、それはなく「さよなら」があるだけ。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

土曜日, 1 12月 2012

駅前の神社、多分ここは毎日毎日「こんにちわ」という言葉や想いが溢れるところだったでしょう。今、それはなく「さよなら」があるだけ。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

水曜日, 21 11月 2012

本物の海の音、本物の踊り、本物の言葉や歌はどこかにある。それはただ、聞かれたり見られたりするのをじっとどこかで待っている。私がそこへ辿り着くのを待つともなく待っている。

本物の海の音は聴いたことはないかも知れないけれど、優れた映画を観たときにその音を聴いたように思えたことがある、と私は、私としてはめずらしく長い間黙った後に言った。女は素直に、ぜひその映画を流している小屋に私を連れていって欲しい、と可愛くせがんだ。(中編小説「穴よ、海よ」より抜粋)

日曜日, 18 11月 2012

いつもは自分のもんとして地平線からあがる太陽を拝んでいるけれど、この日気仙沼にあがった朝日は、気仙沼のひとのもんだと思った。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

土曜日, 3 11月 2012

どこを飛ぶともわからぬ大地と空にあって、通ってくれたらいいなと思いながらまちぶせをする。地形や風を読んではいるけれど、無駄を覚悟でまちぶせる。じっと息をひそめて待っていると、その息が次第に環境に溶けていくのがわかる。動物も山も人もなにもないような気になる。けれど、待ち望んでいたあなたが目の前を通ると、はっと、全てがまた環境から突出して、人間だ!という気持ちが一気に沸き立つ。鷹もそんな感じではっとなって、ハトを襲撃している。そういやー、君もハトくんを待っていたんだよね。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

月曜日, 29 10月 2012

益子の方言かどうかは知らないけれど、こちらのひとは自動車を使ってどこかへ行くとき「ちょっと歩いてまわる」と言う。この日の山崎さん、用事を済ませにバイクを使って歩いてKさん宅へいった。その歩き方、根無し草の私なんかよりもずいぶん身軽だと思った。

月曜日, 22 10月 2012

「場」というのは、創造的なプロセスを複数のひとびとが共有しないと生まれません。それは、建物の建設過程だけのことをいうのではなく、仕上がった建物の内部にただ座り、煙の行方や光の筋を発見するだけでも十二分に創造的な体験だと思います。そこには作者や観客とうい境はありません。場を生む助けをするのが建築や自然であったとしても、場そのものを生むのはやはりひとのようです。

火曜日, 2 10月 2012

ひとが目で感じて捉えている世界は、世界のほんの一部でしかないということを、ここ尾羽の里にある綱神社に展開した川崎義博さんのサウンドインスタレーション作品で確認しましたが、サウンド、といわれると耳のことのように思われるかもしれません。しかし、耳が感じていることもまた、ひとが感じていることの一部でしかないでしょう。それじゃあ、五感で感じればそれが世界の全てなのかというと、そうじゃない、まさにそのことに気づかせてくれるのが、川崎作品の魔術なのです。

火曜日, 11 9月 2012

現代に生きる私にとって私の家は、単純に雨風をしのぎ、家族や生活を守る、モノ、であればいいという気持ちです。震度6弱の地震と、竜巻をもその家の中で 耐えた今となっては、もうこれで十分じゃないのかな、っていう感慨が深まっています。もちろん、私の子供やその子供達がそれらの意志で私の家を大切に使いたいと思ってくれればそれほど嬉しいことはないですが、百年住宅などと言うことの現実味が、私にはありません。こんな家はいらないと思われて、それなのに、大地にしがみつくように醜い基礎を地面に残すのは、私の家の役割ではないように思えるのです。過ぎればさらりともとの山へと形を返してあげることができる、これが私の、理想の家の置き方です。家族があり、その少し先に家がある。そう思えるくらいの大きさで、家はいいように思うのです。(下野新聞『上の台だより』より抜粋)

月曜日, 30 7月 2012

空と大地が出会うところである、屋根。空に一番近い場所で建築に携わる茅葺き(板金)職人さんですが、ここは、もっとも足下を気にする場所でもあります。一日乗っていると、大地の平らさがとても意識されるんですよね。

水曜日, 25 7月 2012

「放射能が地面を、そしてその地面が育てた水や農作物、山菜やきのこを汚染した」というのは観念に近いかもしれないけれど、汚染されてもなお、野苺の甘酸っぱさは、まぎれもなく私の口の中に実感としてある。震災後、何度となく見た放射性物質の拡散予想図が私の空を狭くした。空の狭さは、私を動的にした。東北もまた、空が狭まって出会った土地である。動くということは逆に、空の広さを実感することでもある。これから私は、狭くなった私の空を、ハトと旅することによって広く広くしたいと思う。

水曜日, 27 6月 2012

ただいま、と言える店がいくつあるかな。果樹園のフルーツをふんだんに使ったタルトと中川ワニさん直伝の珈琲という最強のタッグを味わうことができた福島のお店(cafe in cave)が閉店し、最終日に足を運んだことで実質最後の客となってしまった私。同店主が築いた札幌のお店(たべるとくらしの研究所)に足を踏み入れ、なんだか自然と「ただいま」という気持ちになったのは新鮮な経験でした。きっと、場所や行為がどうのこうのということも大事だけれど、ひとはまず、ひとそのものに共感するようです。(オン・ザ・ロード/ Route H)

水曜日, 20 6月 2012

海の男と女、サラリーマン、カメラマン、作家、無職、編者、子供、職人が、夜もふける気仙沼の町のひとつの店に集まって飲んでいるということの、不思議。山で木を切ると下から芽が一斉に吹くけれど、この場所に倒れた大木はない気がします。ここで出された「女のあそこ」を意味する名のスパゲッティーくずれをまた食べたい。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

月曜日, 18 6月 2012

冬を越してシベリアのお家へと帰ってゆく白鳥たちの飛来地を空から目撃したとしたなら、ハトは、なんと思うのか。飛び立ったばかりだから休みたくなる気持ちを抑えるまでもないかもしれないけれど、「寄り道もありだね」なんて気持ちがどこかに貯蔵されて、苦しい道中にふと思い出すこともあるよね。(オン・ザ・ロード/ Route H)

月曜日, 11 6月 2012

幼い頃、湾を見下ろす高台に住んでいたことがあったので、こういう風景にはこころが落ち着く。湾は、生活を優しく包んでいる、ということを可視化しているようでもある。湾がそれほどいいのは、ぐるっとまわったその先にもひとの生活があるということが見えること、けれども、そこまでにはそれなりの距離があって、すぐにはたどり着けないということが双方に知れていること。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

水曜日, 30 5月 2012

例えば、野球をやるのに夜間照明がいるのか、スコアボードがいるのか、全面芝がいいのか、観客席はいるのか、そういうことを真剣に考えたとしたら、その野球場はどうしたって自分の野球場ってことになる。自分の野球場があることで、週末がどんなに楽しみになるか考えなくても、わかる。しかし、私の場合は、この野球場でさえ、身に余る。ひとまず自分のものといえるのは、自分と、自分の家族と、自分の家と、自分の家を囲う山、それくらい。(オン・ザ・ロード/ Route H)

日曜日, 20 5月 2012

雲はまだ重く厚くそらを覆っている。太陽の位置がハトにわからなければ、帰る方向も見えてこない。私はうかつにも、ハトを放つ地点にいる者は「いっちまえ」と軽い気持ちでいるのかと思っていました。もし、放鳩のシーンを軽々しく見ることができていたとしたら、その過ちに気がつかなかったかもしれません。(オン・ザ・ロード/ Route H)

土曜日, 12 5月 2012

オン・ザ・ロード/Route H(北海道)

北海道は稚内から関東に向けて飛ばすレースを「グランプリ」と呼び、国内では最高峰となります。帰還率1割を満たすかどうかの厳しいその行程を想像しながら、風向きや雲の厚さ、太陽の向きなどの飛行環境もまた想像し、落ちていくハトの耐力のことをも想像する。どこで夜を過ごすのか、その暗闇や暗闇の中でそびえる山々をまるで見ているかのようにして、ハトが放たれる瞬間を待つ者がいます。

月曜日, 30 4月 2012

船が沖をむいている。いつもだったら頭の中で気軽にお尻を押して船を海面に滑らせるのに、それがためらわれる。それでも、やはり船は船だから、僕は、船をすーっと音もなく船出させる。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

土曜日, 28 4月 2012

去年の今頃、陸か空かも混乱するようなこの景色を前に、自分は陸に住むひととして文を綴る覚悟ができているのか自問したけれど、今もまだ自答のさなか。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

月曜日, 23 4月 2012

鳥は、もちろん空を飛んだり、優雅な姿勢で休んだり、顔を羽の間に埋めて寝込んだり、それこそ重なって男女のことをやったり、物思いに耽ったり。こちらの都合で優雅な姿で飛んでいるのが普通だって思っているけれど、まさにさまざまなことを、さまざまな時間帯に、それこそ三次元的にやってらっしゃるようです。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

土曜日, 21 4月 2012

うぉんうぉんとうねるプロペラ。風の向きを知らせてくれる屋根に乗った風見鶏を見るように軽々しく見ることはできないけれど、自然と対峙している人間の無力さが、風のあるなしが見える以上に見えてくる。無力だ、ということはいいことです。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

月曜日, 16 4月 2012

撮影している私の足下の崖を、カモシカが走り去っていった。話によると、エゾシカが北海道から津軽海峡を泳いで青森側まで渡ってきているそうです。つぎは、海峡を渡ったエゾシカに会ってみたい。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

金曜日, 13 4月 2012

雪消えぬしんしんと冷える広大な農場を横断する送電線。その送電線の先にはもの食う私たちの生活がある。わんわんわん、農場の犬の鳴き声が寒さの中それでも暖かく感じられる。(オン・ザ・ロード/ Route 6)

火曜日, 10 4月 2012

オン・ザ・ロード/Route 6(沿岸)

山が険しく環境が厳しくとも直線的に内陸部を飛ぶハトも入れば、それを回避するようにして海岸ルートを飛ぶハトもいます。空に決まったルートがないのとは逆に、狭く不自由な陸地の旅を続けます、空に開かれた自由で厳しい路を思いつつ。

日曜日, 8 4月 2012

青森湾と陸奥湾との境にある神社脇の小山にあるお堂。ここで幾人のひとが、待ち人を安全に返してくださいと祈ったでしょう。そんな人たちの手に添えるような思いで、私は、私の二つの手を合わせました。(オン・ザ・ロード/ Route 4)

土曜日, 7 4月 2012

ハトは、青森も北部の大畑という地点から放たれる予定だった。山崎さんやKさんらと待ち構えるべきポイントは話し合ってはいたけれど、とにかく現場にいって考えるつもりで、青森湾から野辺地湾へ4号を走った。益子の雪はとうの昔に溶けてなくなっているのに、青森は、まだ風が冷たく、撮影のために外へと出るとすぐに手がかじかんだ。この土地に住むということを選んだ人をただただすごいと思うのは、外から来たひとの勝手だろう、ここにもやはり、根付いた生活がある。(オン・ザ・ロード/ Route 4)

木曜日, 5 4月 2012

船が陸地と繋がっている。凪いだ海の上に浮かぶ一層の船、その船に意識がいくというよりも、そのロープの細さ、が際立つ。そう思うのは、実は目の前の凪いだ海よりもどこかで荒れている海が意識されているから。(オン・ザ・ロード/ Route 4)

日曜日, 1 4月 2012

オン・ザ・ロード/ Route 4(内陸)

既にハトレースの放鳩地点が北海道へとのびています。ハトが関東へと飛ぶルートは天候にも左右されるので様々ですが、大きくわけると内陸と沿岸のふたつのようです。空に決まったルートはありませんが、空に開かれた風の路を思いつつ、私は、私の陸地の旅をスタートさせます。