ペントハウス(諏訪、2019)

火と水と

金曜日, 1 11月 2019

方丈記私記[平成]No.017

言語矛盾かも知れないしずいぶんな放言になる恐れもあるかもしれないけれど、万物の根源が「水」であるのか「火」であるのかというその「根源」もしくは「根拠」について、実は、タレスもヘラクレイトスもそれほど執着していなかったような気がする。むしろ、火に当てられ水を沸かすことを可能とする「器」であるところの「万物の~」と言うその時の<感覚>もしくは<意識>の発露にこそ、彼らはこだわったのではないだろうか。だからこそ「万物の根源は数字である」と言い、根源(アルケー)であるところの数字の方に執着したピタゴラスに対してヘラクレイトスは烈火の如く怒ったのだと思う。そして、その器であるところの<感覚>なり<意識>というものの「深さ」がベースとしてわれわれに備わっていることは確かなジジツで、なぜなら、タレスでもヘラクレイトスでも誰でもいいけれど「万物の~」と言うことが可能となった瞬間に語られる「万物」という意識の中には、わたしもあなたも、土も木も風も、虫も粘菌類も、爬虫類もシダ植物も細菌も、全部がぜんぶ含まれているからである。その意識が存在する場所では時間も空間も無化されているから、つまり、2500年前にタレスやヘラクレイトスが「万物の~」と語ったその瞬間の彼らとわれわれはまさに垂直的に「万物」の中にあって、あっちからこっちという指向性もなくまるっと一緒くたになっているのだ。そして、その意識の中で全てのものがまるっと存在する場所のことを、時に、われわれは「誰のものでもない場所」とか「何処にもない場所」とか、はたまた「ユー・トピア」と言ってきた

「文学は、自らそれが何であるのかを言うことはできません。ただ繰り返し繰り返し千年以上にわたって自らをいかがわしい言葉に対するアンチテーゼ、と見放してきました。実生活はいかがわしい言葉しか持っていないからです。ですから文学はそれに対して言葉のユートピアを対置させてきたのです。この文学は、たとえそれがどんな時代とそのいかがわしい言葉に準拠しているとしても、絶望しながらこの言葉に向かって歩いてきたが故に讃えられるのであり、人々の誇り、希望となるのです(中略)その予感された言葉に向かう方向としての文学を書き続けなければならない」

こう語ったのは、自らはルーマニアの強制労働所をかろうじて生きのびたけれど両親をドイツの強制収容所で失った世紀の詩人、パウル・ツェランそのひとである。ツェランは、戦後においてもなおはびこっていた反ユダヤ主義的雰囲気の中で、誰のものでもなく何処にもなく境界のない世界に、詩、でもって向かっていった

ユダヤ人であるツェランと意識を共にした数少ないひとのなかに、オーストリア人であるインゲボルグ・バッハマンという詩人がいた。このふたりの間で交わされた書簡が、今に生きるわれわれには痕跡として残されている。ふたりは、古い言語がつくった境界(時代)を突破するための「新しい言葉」を、新しい意識でもって触れられる「場所」を、戦後の世界に共に求めた。時に励まし合いながらユートピアの光の中で詩作を通して生涯その実践をし続けた

第二次世界大戦の傷跡が残る占領下のウィーンで出会い、そして互いに愛し合うようになるまでにはたいして時間がかからなかっただろう、その納まり方は、まったくもってシゼンなはずだった。しかし、ツェランは、新しい世界の新しい言葉を探すよりもその遥か前に、古い言葉によって、制約の総体としての言葉によって深い傷を負ってしまっていた。彼の心と身体には、深々と古い傷が刻まれていた。そしてその傷は、ツェランを古い世界に束縛し続けるには十分すぎるくらいの、静まらない、鈍い痛みとなってずっとずっとそこに在り続けた。男であるのか女であるのか、ユダヤ人であるのかドイツ人でるあるのか、ヨーロッパなのかアジアなのか、家庭があるのか独り身なのか、傷を負っているのかむしろ時代の恩恵を受けているのか、つまりそういった世界を分かつもの、断つもの、境界、世界を分断するその溝に、穴に、終始オトコはトラワレ続けた

自分がナチス党員の娘として不自由なく生まれ育ってきたというジジツもまたツェランを苦しめていることを知っていたバッハマンは、詩人として結局のところ言葉では超えることができないものがあるという行き詰まりにあった男を、けれども辛抱強くこう励まし続けた「さぁ、私たちは(新しい)言葉を見つけましょう!」と。そして、深く包むような眼差しでもって、愛、にもまた新しいカタチがあることを男に示し続けた。男が死んでからもいっそう頻繁に、さらに切実に、、、

ツェランは1970年(昭和45年)に、水によって死に(入水自殺)、後を追うようにバッハマンはその3年後の1973年に、火によって死んだ(寝たばこによる重度の火傷)。物理的に火と水は出会わない。それと同じように男と女はシゼン現象そのまま、互い、はじきはじかれてこの世界から消えていき、消えていったその先でも交わらずにいるのだろうか?

ツェランとバッハマン、そしてバッハマンとツェランの妻との間で交わされた書簡が『バッハマン/ツェラン往復書簡 心の時』(青土社)としてまとめられていることは先に書いた。600ページに迫る大著だけれど、この本には、ツェランとバッハマンとの距離、ツェランとツェランの妻との距離がそのまま、もう、触れられぬ、という痛みとして、残されている。世の中のひとに「ひと」が見えるのは(むしろひとばかりがみえるのは)自分とひととの間に距離があるからだけれど、ツェランが死に、バッハマンが死んで距離が失しなわれて、それでも、いや、だからこそ、そこに(本の中に)愛だけがぽつねんとあるのが、わかる。その微かなぬくもりが読後の「わたし」に広がってくる。数々の詩や優れた文学を世に送り出した彼らだけれど、ふたりにしてみては、「新しい言葉」というものをついぞソウゾウすることが出来ず失意の中に死んでいった、ということになるなのかも知れない。しかし、この、行ったり来たりした意識の痕跡としての文学に、「男の意識」と「女の意識」はたまた「ユダヤの意識」と「それ以外の民族の意識」という制限をゆうゆうと超えていっているそのサマがぼわぼわと滲んで見える。そして、ふらふらと世界の全体がにょろにょろと顔をのぞかしているのがカンジトレル。隠れたはずのピュシスが、彼らが見失った愛が、今、ここに、ほら、と顔をのぞかしているようである。そして、本を閉じると、バッハマンがツェランに、さあ、と促し続けた言葉がそのまま今に生きるわれわれを促す言葉として、ぼーぼーと聴こえくるようである「われわれは、われわれの時代の(新しい)言葉を見つけましょう!」と

そう、私には、聴こえる

そう聴こえると思うのは、ややロマンチックに過ぎるのかもしれない。だけれど、彼らが死んで触れられるものとしての存在から離れていったその場所がわれわれにはすっぽりと隠されているのであるから、彼らが今、ふたり、水となり火となってそれでもなお寄り添っている、という風に考えることもできるし、考えないでいることもできる、ということなのだ。「同じ河にわれわれは入ってくのでもあり、入っていかないのでもある、存在するのでもあり、存在しないのでもある」ヘラクレイトスは2500年前にそう言った。そして、その1700年後に、同じ(ような)河の流れを見ながら鴨長明は、自分の渇望を断ち切るために出家した。ひとはひとの権力に対する執着を汚ならしいものを見るみたいに見るし、そのくせ彼のようなひとのことを敗北者とらくらくと烙印を押す。けれども、そんな烙印を押された彼はひょうひょうと、誰のものでもない場所をただただ誰の意識でもない意識で見ようとしていただけなのかもしれない、と、わたし、なんかは思ったりする

隠れることを好む

土曜日, 27 7月 2019

方丈記私記[平成]No.016

紀元前500年前にヘラクレイトスが「万物の根源は火である」と言うそのさらに前に、タレスという人が「万物の根源は水である」と言ったそうだ。ヘラクレイトスはタレスの死後に生を受けているから両者が言葉を交わしたことはないはずなのだけれど、こうやって並べて記述されたそのとたんに「場」が生成され、まるで彼らが言葉を交わしているように思えるから不思議である

万物の根源を火に見たヘラクレイトスは、こんなことも言っていたようだ、「ピュシス(自然)は隠れることを好む」と

ピュシスは(好まれて)隠れているということで目にも見えないから手に負えず、けれども「それ」が目に見えてくるのを待って「そこ」に留まるのも退屈だから、とわれわれは待つのを止め「そこ」から新大陸を求めるように勇んでススンできた。そして今に至る道を選んだわけだけれど、選んだ道の先にあったのがロゴス(理性)だったのか、観念主義だったのか、主観主義だったのか、経験主義だったのか、実存主義だったのか、近代主義だったのか、そんなことに私はあまり興味がなくってむしろ長いなっがい道程を振り返りながらもわれわれの遥か後ろにおいて置かれた「そこ」こそが今たまらなく気になっている

私が住む森の中で、たまたま木が倒れる瞬間に立ち会ったことがある。特に風が強かったわけでも、湿った雪が枝葉に積もっていたわけでもなかった。一見して特に外因があって倒れたわけでもないその木は、人間の年齢でいうと幾つくらいになったのだろう、他の木の影に入るような幼木ではなかったし死に絶える直前の老木でもなかった。いつだって倒れる可能性はあったにしてもその時に限って倒れる理由などあったようには見えなかった。何年も風雨に耐えてきて、それは、私には見えないタイミングを待って、倒れた

ピュシスが隠れることを好むのなら、人間の私にはピュシスは「死」を隠しているように思えてくる。だってジッサイに人間として生きるわれわれはだれひとりとして死を、死ぬというコトを知らないのだから

またしても映画の話になる。人の、生きていることと死んでいることの境、その境に流れる川をただ静かに見つめるような『眠る男』という映画が平成8年に公開された。映画の主人公である眠る男タクジは文字通り植物のように寝て横たわったままである。私が森の中で見た木は倒れただけで死んだわけではなかったわけだけれど、それと同じことで、タクジもまた寝たままに生き続けている。映画の冒頭部のシーン、水平に眠るタクジという男のすぐ上に、花をつけた白梅ととても大きな満月がぽっかりと浮かんでいる。ひとはこんなにも自然物と近いのだよ、と観ている者はそのジジツを優しく伝えられる。眠る男の眠る部屋、いや、ルームと呼ぶにはかなり躊躇ってしまう、ただ「場」と名指すしかないその場所に扉や窓はひとつもついていない。限られたものと限りないものとの境としてではなく、限りないものと限りないものとの境としての身体が、扉としてある。しかもその扉は、目や鼻や口などの感覚器官がそうであるように、つねに外部に対して開け放たれている。タクジの耳はずっとずっと自然の音を聞いていて、タクジの鼻はずっとずっとその匂いを嗅いでいる。映画の始めから終わりまで絶え間なく川の流れる音が聞こえていたような気になるほど、画面に水がゆき渡っている。そして、私は、というと、それら一切合切をタクジと共有したのだ、と映画が終わり、音が途絶えてから知る。映画を観ている私こそがタクジだったのだ、という気すらしてくるのだったけれど、でも、そういったことですら、つまり川の流れる音を聞いたりそれらから何かを想起したりすることすべてが動物である「人間」のすることだ、ということにしみじみと行き当たる。私は確かにタクジ(自然物)だ、でも、私はタクジ(植物)ではないのだ。映画は、私を突き放すようにして動物である「わたし」にとどまるよう呼びかけているようでもある

われわれは、タレスやヘラクレイトスの時代からいち、に、さんと数えられる歴史の時間よりももっともっと長い時の間、動物であることを結局はやめたりはしなかった

(好まれて)隠れたピュシスがでもいつでも「そこ」にあることを、タレスやヘラクレイトスは動物であるところの「身」をもって知っていた。いや、われわれだって動物であるところの「身」をもっているわけだから本当は「そこ」にあることを知っているはずなのだけれど、彼らとわれわれとの間に深い溝があるとすれば、それは、知っている、というそのことを彼らがいっときも忘れることがなかったのに対して、われわれの方と言えばもうずっと長いこと(生命の歴史から考えればほんの束の間なんだけれども)、その知っている、ということをすっかり忘れてしまって「ここ」にある、というジジツに違いない。そもそも万物の根源へと遡行するその意識が万物に包まれていることを知っていなければ、「万物の~」と言いはじめることなど出来ないはずで、「万物の根源はエネルギーである」とわれわれが言う時に、われわれは、それをジッサイには「考えて」もいないしましてや「感じても」いない。つまり「万物の~」と語り始めて何かを知ったようなフリをするわれわれの「身」は万物の側にあるのではなく、あくまでも「わたし」という主体の側にある。そして、わたしが主体の側にあるというそのことに関しては、なぜだか熱に浮かされたように強く主張し、そして、信じて疑わないのだ

いかしたメカス

金曜日, 25 1月 2019

『方丈記』の出演依頼をするためメカスに会いに、メカスがやっているマンハッタンの映画館に2016年の夏、行った。その時、一緒に付き添ってくれた親友が数日前にメールをくれた。「メカスが肉体をはなれたよ」って。メカスの旅はこれで終わった、、、のだろうか?

北風と太陽

火曜日, 8 1月 2019

The North Wind and The Sun (1+2, 12, 2018)

Lighting and Drawing / Yu Kawai

Piano / harukanakamura

Reading and Drumming / ISAO

Video / Yasuhiko Machida

PA / Yu Isobe

DM design / Yuichi Uesawa

Still Photography / Tsutsumi Yano

Supported by Drive inn Motegi

交換物

金曜日, 4 1月 2019

方丈記私記[平成]No.014

2018年の暮れに近い頃、私の関わるドライブイン茂木という場所でふたつのイベントが行われた。一つは『草のほほ』と名付けられた居相大輝さんの衣の展示(pejiteとの共同開催)、もう一つは『北風と太陽』と名付けられた河合悠さんのパフォーマンス。前者では、まぶしいばかりの光が満ち、文字通り自然と人とがほぼ等しくその日の光の中で戯れている、そんな景色が広がった。後者には、遊びほうけた子供が「いっしょにやろうよ」とまだ燻っている遊び心にまかせて薪で火を焚き暗闇で悪ふざけをしている、そんなおかしさがあった

「この世界は、神にせよ人にせよ、これは誰が作ったものでもない。むしろそれは永遠に生きる火として、決まっただけ燃え、決まっただけ消えながら、常にあったし、あるし、またあるであろう。万物は火の交換物であり、火は万物の交換物である」

こう主張したのは「万物の根源は火である」と説いた紀元前500年頃に生きた人、ヘラクレイトスである。ヘラクレイトスが言うように、わたしもあなたも火を根源としている。そして、わたしとあなたは絶えずなにかを交換している。わたしと自然は、と言ってもいいと思う。宇宙がたった一回のビックバンから出来たとすることや、エネルギーの保存の法則(エネルギーが運動エネルギー、音エネルギー、熱エネルギーなどに移り変わっても、エネルギーの量は不変であるとする法則)のことを考えると、うんうん、とうなずくばかりである。例えば、平成最後の年末に光りに溶け込むようにして『草のほほ』が執り行われ、闇に紛れるように『北風と太陽』が起きたそのふたつの出来事も、けっして誰かが作ったものではなかったし、まるで手渡しで交換されたかのごとくわれわれの前に差し出された。そして、なによりもその両者に指差せるような境界線は存在しなかった。それらは、重なり、転び、こぼれ、にじむように結ばれていた。エネルギーと呼ぶしかないような「なにか」がその場で生成されていた。かと思えば次の瞬間、こちらの意志とは関係なくあっさり消滅していった、いや、なにかにトッテカワラレテイクのを感じた

振り返って、やっぱり火だけが常にそこにあったように思う(つまりは、闇も常にそこにあったということ)。光と闇がもつれるようにして交換されているその姿を、われわれは目にした。仮に、光と闇のその境を私に指差して示す者がいたとしても、きっと指差されたその場所はある人には十分にまぶしく映え、またある人にはすっかり暗さに落ちきって見えないはずだ。どちらにしても万物はあっちからこっちへ、こっちからあっちへと絶え間なく流転している

この世界に存在するすべてのものは一瞬たりとも静止していることはなく、絶えず生成と消滅を繰り返している、そう主張したのは鴨長明であり、ヘラクレイトスであった。ヘラクレイトスは、鴨長明と同じく世間が疎ましく感じられた人のひとりで、人里離れた山に暮らしの元を築き、草や木の実を食べて過ごしながら森羅万象に心を割いた人だった

草のほほ

日曜日, 11 11月 2018

i a i Exhibition 「 草のほほ 」

2018年11月26日[月] ― 12月4日[火]

会場:Pejite / Drive Inn Motegi

心をつくしてつくる日日に

かわいい草のこえがきこえてくる

ほぐれた心は手を伝って草の糸をぬいつけ

ふくらむ心で旬の草水に布をひたす

想えば 衣服の奥には草が居て

小家をとりまく ここそこに在る草と 深い芯でつながっていることを

小さないのちは とどけてくれた

山村の日日に草又 草

やわらかいひかりの草のほほ

◯ 展示 「 呼応 と 温度 」

日程:2018年11月26日[月] ― 28日[水] / Start 11:00

会場:栃木県芳賀郡茂木町町田21 “Drive Inn Motegi”

お問い合わせ:0285-81-5006

◯ 販売 「 草のほほ 」 一点物即売

日程:2018年11月30日[金] ― 12月4日[火] / Start 11:00

会場:栃木県芳賀郡益子町益子973-6 “ pejite “

お問い合わせ:0285-81-5494

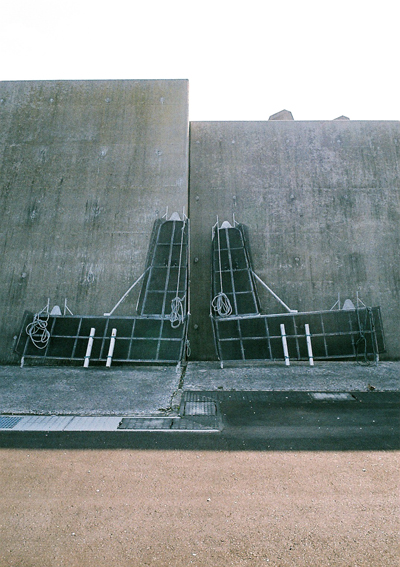

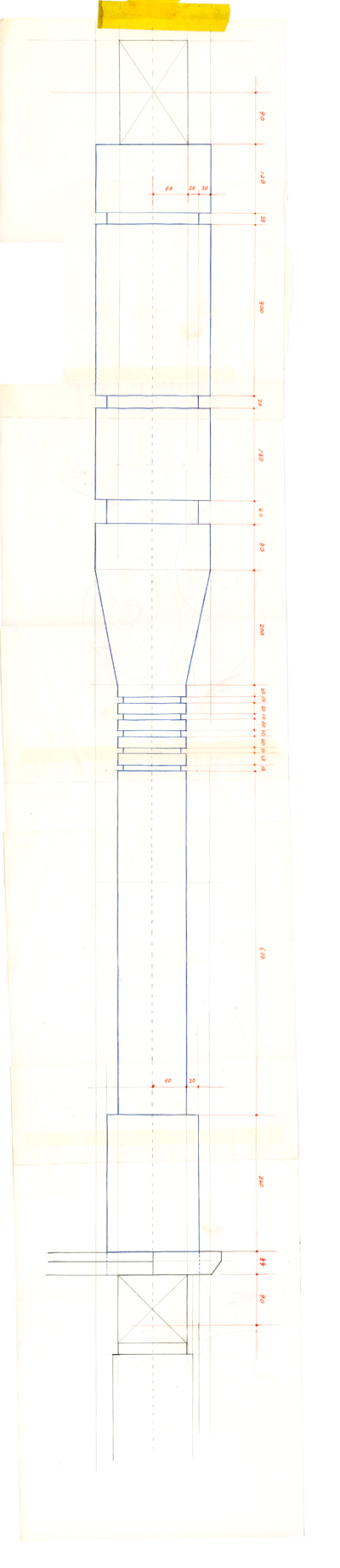

トーテムポール

火曜日, 23 10月 2018

トーテムポールを構造の一部に入れられるということは、トーテムポールとなるべく木と出会えたということであり、それを刻む時間があったということであり、それを設置させてくれる人との仕事だということであり、それが納まるべく空間を設計できたということである(住宅、大田原、2018)

辻風

木曜日, 14 6月 2018

方丈記私記[平成]No.010

ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。

鴨長明の名前を知らない者でも、彼が書いた『方丈記』という随筆の題名を知らない者でも、日本人であればもしかしたらこの言の調べを一度は耳にした事があるのではないか。そしてこれはまだ『方丈記』の冒頭で、であるが故に読み始めに満足感がさらりと高まり実際に本を読み進めてみた、という人は少ないのかもしれない。斯く言う私も『方丈記』を映像にしたいと10年以上も前に思っていたのにもかかわらず、それを通読したのは『益子方丈記』という短編映画を撮った今から2年くらい前のことである。そんなイイカゲンな私が、なんで「方丈記私記」なるものを書いているのか書く側から恥を曝け出しているようだけれど、今はまだ筆が止まる気配がないから書き続けてみたいと思っている

16万の避難民のうち半分以上のおよそ11万の人がもと住んだ福島の土地へと還っていったと書いた。逆の書き方をしてみると、5万の人が7年経った今もフルサトへと還ることができないでいる、ということになる。さらに言うと、ゲンパツが爆発して指定された避難指示区域に住んでいた8万の人のうち、帰宅困難区域と指定されもはや還る見込みがなくなった2万を超える人は、結果、避難先で「安定した住まいを得ている」とされ、還れない5万というい人の数には含まないのだそうだ(NHKデータナビより)

少し詳しい数字を経済産業省のHPから引いて書く。南相馬に2人、富岡に3,953人、大熊に10,599人、双葉に6,142人、浪江に3,118人、葛尾に116人、飯館に257人の合計24,187の数の人は今、新しい場所で「安定した住まい」を得たことになって、生活をしている

建築の仕事を始めてなんだかんだ20年近くが経つ。大学を卒業した当初と較べると、現在の建築の仕様はかなり様変わりした。束基礎や布基礎が当たり前だった時代は過ぎ、今では地面を水平に覆うベタ基礎が住宅でも標準となった。部材と部材を繋ぐ金物の数は年々増え、気密はますます当たり前に求められるようになっている。確かに、今建つ家を見ていると、明日、風が吹いて倒れてしまうような家でない事はれっきとした事実のように思える。いや、しかし、と書くことには私にだってためらう気持ちはある。けれども、ここ数年に限って考えてみても、強固に建てた家が結果として、流され、燃え、壊れ、(人為的に)壊されることばかりが目につくのだから、いや、しかし、という気持ちにもなるのはそれなりに自然のことだと個人的には思う。311の被害は益子でも生々しかったけれど、そのほぼちょうど一年後、私の家の表通りを竜巻がぐごごごごと物をまき散らしながら過ぎていった。そう、本当にそれは一瞬のことだった。長明は、治承の辻風を見聞きして、「かの地獄の業の風なりとも、かばかりにこそはとぞおぼゆる」(地獄の業の風もここまで吹くことはないだろう)と書いている。人の家の駐車場がそのまま畑の真ん中に飛ばされひっくり返り、家や車のガラスがこなごなに割れ、ねじり倒されたケヤキに押しつぶされた家も散見できた。私の家は逆に密集した木に守られたけれど、子供は、あまりのことに目をまんまるくして泣き叫んだ。そして、この一帯で、竜巻の被害を受け補修を諦め新しく建て替えた唯一の家こそが、直前に竣工したばかりのぴかぴかの新築の家だった

冒頭に引用した長明の一文はこのように続く

よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例(ためし)なし。世の中にある、人と栖(すみか)と、またかくのごとし。

われわれは、石造建築物の文化ではなく木造建築物の文化に育つ。石とは違って、木は湿気の中で早くに朽ちる。素材として元の姿をそのままに保つ時間/耐久性も石と較べて低いと言える。しかし、その分、素材としての再生は早く、われわれはその特質を理解し、家を、都市を、半ば壊れることを想定して築いてきた。栖(すみか)は、河を構成する水や速やかに老ていくわれわれ人と同じく、よどみに浮ぶうたかた(泡)と一緒だ、と長明は書いた

火災、地震、竜巻(辻風)様々な災害を実際に体感し、政治的な権力争いからはじき出され、ついぞ安定した仕事を得ることができなかった鴨長明は、彼なりの「安定」した住まいとしてタイニー(小さな)ハウスを建築した。『方丈記』の研究資料を読めば、長明が建てた方丈の家は今で言うリヤカーのようなものでの移動が可能だったみたいだからモバイルハウスでもあった。長明は、今でこそハヤリとも思われるタイニーハウス、モバイルハウスにいち早く目を付けた人物と言える。いや、目をつけたというよりも、長明自身が、小さく移動可能な家であったからこそ安住できた人であった。くどいかもしれないけれど、大切なので繰り返す。長明が、「強固」なことよりも「脆弱でない」ことを望み、そういう家を建てたのだ。明日、強い風が吹いて倒れてしまっても再建が安易だということを知ることで、それまで抱えていた不安を解消した、もしくはしようとした

参考までに2012年5月6日に起きた竜巻の被害状況を以下に記しておく。益子町では死傷者が0名ながらも負傷者7名、家屋の全壊7棟、半壊26棟、一部損傷124棟。最も被害の大きかったつくば市では死傷者が1名、負傷者37名、家屋の全壊93棟、半壊197棟、一部損傷364棟(東京管区気象台より)。また、栃木で二カ所と茨城で一カ所、そして福島で一カ所発生した竜巻はもちろん同一のものではなく、それらは同時多発的に起きた

還ってきてくれた、と言った

木曜日, 17 5月 2018

八ヶ岳にあるギャラリートラックスへ、スターネットの馬場浩史さんから預かっていた木村二郎さん作の家具を返納しに行ってきた。馬場さんから「あげるよ」と言われて預かっていた家具だったが、僕が持っているよりも二郎さんの家にあった方がずっといいと思っていた。ただ、なかなか勇気が出ずそれが出来ずにいた。4回目の土祭がある今年、ようやく家具を持ってスターネットの故郷とでもいえるようなトラックスへと行くことができた。家具を受け取ってくれた故人のパートナーであった三好悦子さんが「還ってきてくれた気がする。とてもうれしい」と言ってくれて、僕も、うれしかった。僕は二郎さんには会ったことがないけれど、ようやく、やっと、二郎さんと出会えたんだという気になれた

美しい言葉

木曜日, 28 12月 2017

方丈記私記[平成]No.006

地震と津波による被害について「方丈記私記」に記してから、次は原発事故の被害について書く必要があったけれど筆が進まなかった。被害の全容が見えないという事実もあるし科学的な知識の不足もまずはあるけれど、それよりも放射能にまみれた新しい世界の中で営まれる生活のことや感情を言い表す言語が現状では全く足りていないのだ。私は、震災後に映画『ハトを、飛ばす』の製作と随筆『土と土が出会うところ』をミチカケという地方紙に発表してきたけれど、これらはまさにその新しい世界に形を与えるための言語を自分の身体でつくっていくという試みであった。しかし、そうした後もいざ手持ちの言語で具体的に原発事故の被害について語ろうとすると、やっぱり言葉が足りていないという事実にいちいちぶち当たる。言語、というのは社会の中で共有されない限りにおいて言語とは呼ばないのだから、ひとつの映画、ひとつの本、ではどうにもならないということを痛感するけれど、その営みをやめようと思わないのは、われわれが使う言語の一部は(社会からではなく)文化からにょきにょきと発生して欲しいと思っているからだ

例えば、ということではないけれども「原子力の平和利用」という言葉は美しい言葉だなぁと思う。キャンプ場で焚き火をして暖をとるときに「火の平和利用」をしているなんてことをわざわざ言わないことを考えると、ますますこの言葉の美しさが際立つ。つまり、この美しい言葉が「原子力の(殺戮のための)軍事利用」と相対する言葉だと思っていいとしたら、「原子力の平和利用」という言葉は、原子力をより軍事的に利用をしていくためにぜひとも生み出したかった対概念だったに違いない。つまり、社会の中で頑張って頑張って捻り出された言葉ほど気持ち悪いくらいに美しいもので、(概念として正しいか医学として必要かは別にして「脳死」という言葉にも共通したすごみがある)その反対に、生活の中で使われる火についてわれわれが語るとき、それらの言葉は当たり前にすぎて美しくも何ともない

ただ、火そのものが生活の中から追いやられて久しいから、その当たり前の言葉ももうじき消えるのかもしれないけれど。私の住む益子という場所にはまだ囲炉裏の文化がしぶとく残っていて、その囲炉裏を挟んで語られる言語はそれを経験している者同士のなかにある

さて、その平和利用された原子力が爆発し、多数の被害を生んだのは2011年の3月である。地震によって発生した津波が福島第一原子力発電所(以下フクイチ)を襲った15時42分に、フクイチは電源を喪失している。そして、この電源の喪失がその後の爆発への全ての始まりだ、と東京電力(以下トーデン)は主張するが、世界中の原発事故の有無を監視するスウェーデンの施設が、11日の地震直後にキセノンという物質の濃度上昇が1,000倍に達した事実を指摘している。原子炉が壊れて最初に大気中へと放出される物質がキセノンで、その濃度が急激に上昇を示し始めた地点がコンピューターの解析でちょうどフクイチのある場所、そしてその時刻は原子炉の爆発が起きるずっと前の11日17時50分頃である、と同施設は導き出している。そもそも数々の欠陥が指摘され続けてきた原子炉マークⅠ型は、津波による被害(想定外)ではなく、地震(想定内)によっていちはやく崩壊していたことになる

トーデンは地震が起きた翌日の12日午前11時の記者会見で、爆発によって放射性物質が大量に飛散したときの避難方法を住民に伝えるよりも先に計画停電の可能性を示唆した。そして、その発表の少し後の15時36分にフクイチの1号機は水素爆発を起こす。14日には3号機が爆発し、続いて15日に4号機が爆発した